2025年6月30日,我国公民逝世后人体器官捐献突破6万例!

超过18万人重获新生。

从“34”到“60000”

2010年 我国启动公民逝世后人体器官捐献工作,当年全国实现捐献仅34例,百万人口捐献率0.03。器官严重短缺,超过30万器官衰竭终末期患者苦苦等待。

2015年 公民逝世后器官捐献成为唯一合法来源。

2018年 年捐献量6302例,居世界第二。

2024年 《人体器官捐献和移植条例》施行。我国每百万人口器官捐献率升至4.78。

2025年 累计捐献突破6万例,超过18万人重获新生,全国志愿登记人数超过712万。

器官捐献的理念,正被越来越多的人所接受,越来越多的人加入这场生命接力行动……

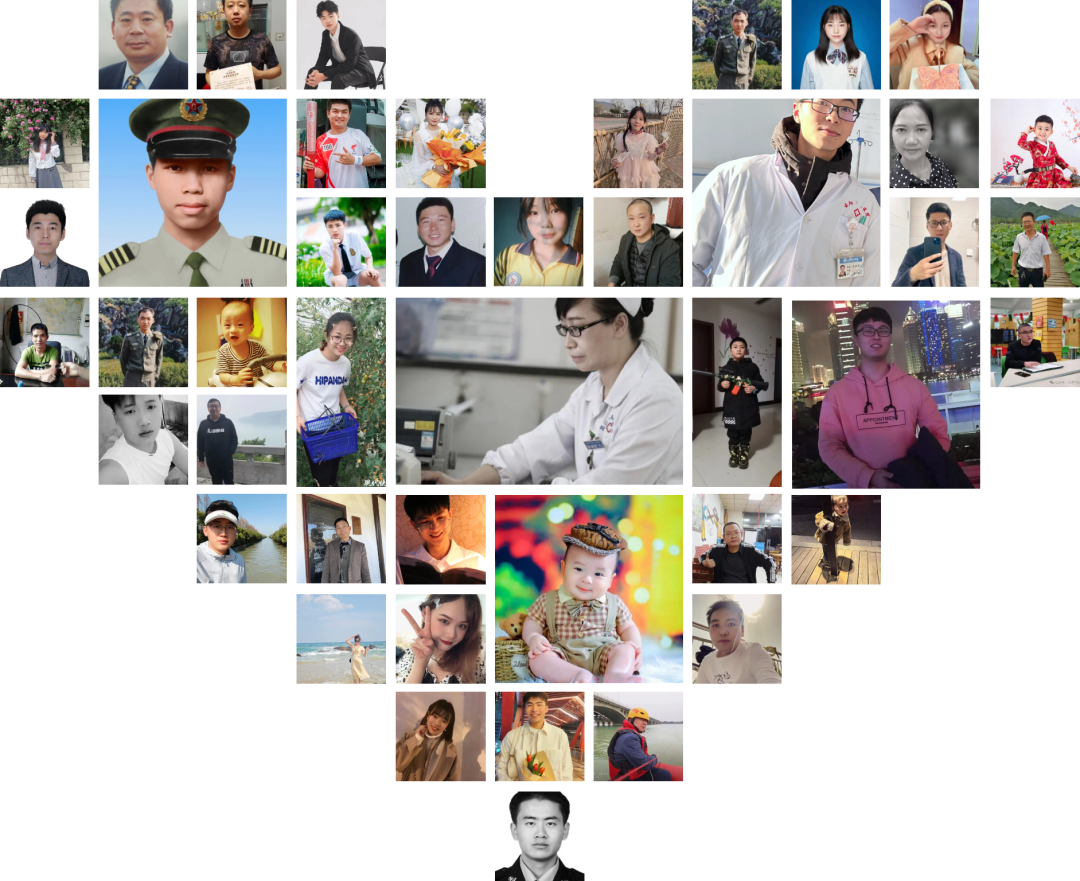

“60000”的见证

大爱延续

王均,106岁,百岁老红军。

他于上个世纪三十年代参军,见证了人民军队由小到大、由弱到强,从胜利走向胜利的伟大历程。他毕生恪守“忘记初心,等于背叛”的忠诚誓言。106岁离世捐献遗体。

夏克忠,95岁,77年党龄老党员。

“我这一生是党和人民培养的,最后也要回馈给医学。”5月1日,77年党龄老党员夏克忠安详离世,在生命的最后一刻,他决定捐献自己的遗体,为医学事业的发展贡献一份力量。

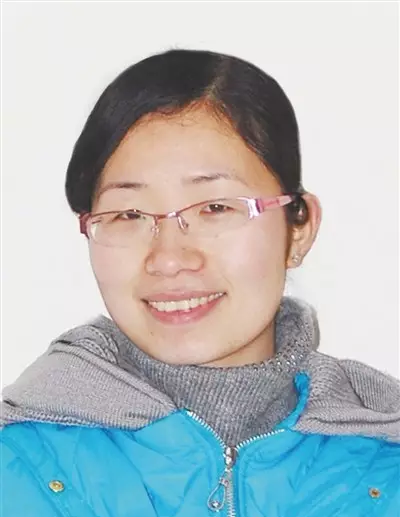

杨海燕,35岁,红十字工作者。

2017年突发脑疝离世,捐献一个肝脏、两个肾脏及双眼角膜,挽救3人生命、让2名盲人患者复明,成为中国红十字系统首例捐献者,诠释“人道博爱”的最美意义。

胡晨,31岁,退役军人。

历经磨难仍选择捐献器官,肝脏、肾脏及1对角膜让3人重获新生、2人重见光明,他是安徽首位捐献器官的退役军人,获评“最美退役军人”。

刁攀娅,48岁,医生。

从医23年,她始终坚守医者仁心,手机24小时开机待命,以温暖关怀治愈无数患者。2023年,她因突发脑干出血不幸离世。家人遵其意愿,捐献她的肝脏和双肾脏,挽救3名患者生命。

万永波,44 岁,昭通民警。

连续值班的万永波因脑血管意外离世。作为警察家庭出身的退役军人与党员,他生前便希望捐献器官。他捐献了2个肾脏及1枚眼角膜,成为昭通市公安系统首例器官捐献者。

菲利普,澳大利亚籍英语教师。

他因病离世后,其父母毅然决定完成儿子生前心愿——捐献他的1个肝脏、2个肾脏和1对角膜。这份跨国大爱,让5位中国患者重获新生。菲利普生前痴迷中国文化,这份馈赠让他永远留在了这片热土。

卢其乐,16岁少年。

2024年国庆期间,年仅16岁多才多艺的少年不幸遭遇意外车祸。在生命的最后一刻,其乐父母将他能用的器官组织无偿捐献,让7名来自全国各地的患者重获新生。

张雅婷,22岁怀化姑娘。

湖南医药学院毕业的她,是心理咨询师,也是一名盲协志愿者。2025年5月因车祸去世,其母遵其 “给他人光明” 的意愿,捐献她的一对角膜,让雅婷短暂的人生绽放温暖的、明亮的光芒。

他们是党员、军人、红十字工作者、医护人员、工人、农民……

他们是普普通通的平凡人。

爱的接力

2017年,湖南少年叶沙因突发脑溢血去世,他的父母决定捐献他的器官,让他的生命以另一种方式延续。叶沙的心脏、肝脏、肺脏、肾脏和眼角膜,为7个人带来新生,挽救了7个濒临绝望的家庭。为了延续叶沙的篮球梦想,受捐者中的五位组成了“一个人的篮球队”。他们站上了女子篮球联赛全明星赛场,与中国女篮队员进行了一场友谊赛,并最终登上篮球世界杯开幕式的舞台,为叶沙圆篮球梦。

2018年,27岁的澳大利亚青年菲利普因病抢救无效去世,父母在悲痛之余,作出无偿捐献器官的决定。为5人带来新生。五位移植受者组成“一个人的乐队”,为菲利普圆音乐梦。

“生声不息”合唱团是浙江一支由20余位器官移植受者组成的合唱团,他们以歌声传递对无名捐献者的感恩。2025全国人体器官捐献缅怀纪念暨宣传普及活动现场,他们唱响原创歌曲《生命回响》,以一句“感谢你用最后的生命温暖我一生”道尽心底心声。

37岁的王均友曾因肥厚型心肌病濒临死亡。后来,他在海南医科大学第二附属医院接受心脏移植,重获新生。他与同样“换心”的王祖研、冼国柏组成特殊的“心友会”。三人每年清明必从海南各地奔赴海口金牛岭公园,在器官捐献者纪念碑前献花,向无名恩人宣誓:“我们会带着你们的善意,好好活着!”

爱的轮回

36岁的程军2019年因脑溢血离世,妻子吴云忍痛签署器官捐献书,他的心脏、肝脏和双肾脏挽救了4位陌生人。三年后,吴云确诊严重肾衰竭,作为捐献者配偶获得移植优先权,少等1000多天。根据浙江省出台的捐献者家庭关爱政策,因为程军当年的捐献,吴女士移植肾脏的器官获取费用被减免。2022年11月,她在浙大一院成功移植肾脏,两个孩子留住了母亲。

2015年,衡阳父亲刘立决定捐献不幸去世的10个月大幼子的器官,用这份爱意点亮器官衰竭患者的生命。2025年,患尿毒症的他因“捐献者亲属优先”政策,在2025年湖南省第一例器官捐献案例中为他匹配到了合适的肾源。康复后他说:“战胜了这么多困难,爱意和善意的轮回落在了我们身上。”

“60000”的背后

观念之变,从“谈捐色变”到“以爱传爱”的跨越。

曾几何时,“入土为安”“身体发肤、受之父母、不敢毁伤”的传统观念,让器官捐献被视为“禁忌话题”。

但改变在悄然发生——

政策托举文明进步

2007年《人体器官移植条例》颁布,中国器官移植事业进入了规范化、法制化的新时代。

2016年,六部门联合印发《关于建立人体捐献器官转运绿色通道的通知》,畅通人体捐献器官转运流程。

2020年《中华人民共和国民法典》通过,对遗体和人体器官、人体组织捐献做出明确规定。

2024年5月1日《人体器官捐献和移植条例》施行,国家十四部门联合印发《关于促进人体器官捐献工作健康发展的意见》,坚持“人民至上、生命至上”,维护人民群众生命安全和身体健康,以“自愿、无偿”为原则,完善人体器官捐献工作体系,保障我国人体器官捐献事业健康发展。

一系列法规政策的出台,为挽救生命保驾护航,让公众从“顾虑”走向“信任”。

榜样力量打破偏见

在器官捐献6万例里程碑背后,是无数平凡英雄用无声选择打破偏见。

南京市捐友协会自1996年成立以来,以14位退休老人倡导的“三不、两献、一育”理念为初心,带动越来越多的人登记成为遗体器官捐献志愿者。

金华“好人”厉兴阳自2010年起无偿献血超1.6万毫升获全国金奖,因受帮扶成为村中首位器官(遗体)捐献登记者,带动全村11人加入,诠释榜样力量。

在2025全国人体器官捐献缅怀纪念暨宣传普及活动活动中,“人民英雄”国家荣誉称号获得者张定宇被聘请为“中国人体器官捐献宣传公益大使”。他于2022年的8月19日中国医师节当天,完成人体器官捐献志愿登记:“当生命不再能延长长度,我们可以选择延展生命的厚度。”激励着更多人加入到这场伟大的生命接力之中。

这些平凡英雄以善举为引,感召众人跨越传统观念,用生命延续生命。

医学进步的支撑

中国器官移植技术的发展历程可追溯至上世纪50年代,受国际器官移植技术启发,中国科学家开启探索之路。

上世纪90年代,新一代免疫抑制剂环孢素A的引入与UW保存液的发明应用,推动器官移植成功率显著提升,为行业发展注入关键动力。

新世纪以来,技术突破更引领国际前沿:2017年,中山大学附属第一医院团队首次提出“无缺血肝移植”概念,并完成全球首例无缺血肝移植,被国际赞誉为“里程碑”;2025年完成的全球首例基因编辑猪肝脏移植、亚洲首例基因编辑猪肾脏移植,为解决器官短缺开辟新路径。

移植技术的不断迭代,是对生命的尊重,更是对每一份大爱的珍视。

6 万例捐献,是6万个家庭选择的“生命延续”,是6万次爱对死亡的“温柔超越”。6万例,并非终点,是迈向新阶段的起点。当我们享受阳光时,请记得——有人在生命尽头,以爱之名,续写更多关于“重生”的故事。

您愿意加入这场接力吗?

(编辑:陈祥诚;资料来源:中国人体器官捐献管理中心)

京公网安备 11010102001153号

京公网安备 11010102001153号