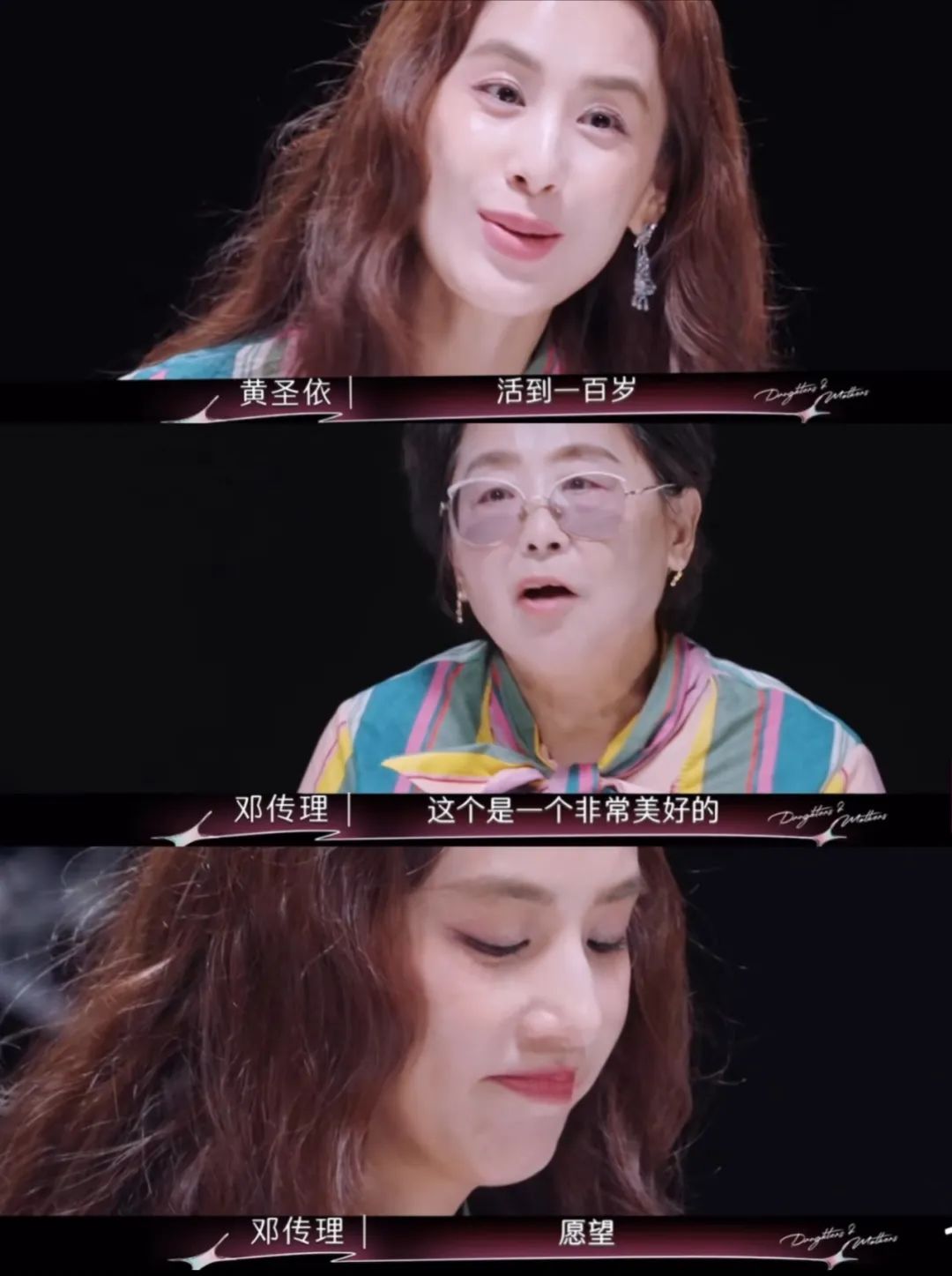

在《是女儿是妈妈2》综艺中,黄圣依和妈妈邓传理的一个片段,让无数网友对着屏幕红了眼眶。

镜头里,黄圣依看着母亲鬓角的白发,语气里带着藏不住的心疼:“妈,这几年我总觉得你变慢了。”她提起不久前母亲因为反应稍缓摔伤了手指,自己急得整夜没睡,非要请个保姆贴身照顾,话里话外都是“我想护着你”的执拗。

末了,她望着母亲的眼睛,一字一句地说:“我真的特别爱你,就希望你能一直健康,能长命百岁。”可邓传理却轻轻摇了头,看着女儿红了的眼眶,干脆利落地说:“这是不可能的。”

没有铺垫,没有婉转,就像在说“月亮会圆也会缺”一样自然。她接着补充:“人老了,衰老是必然的。我们现在能做的,就是尽力不生病,健康地活着,就是对你最大的帮助。”

在镜头前,她不回避衰老的必然,不美化死亡的终点,直白得让观众泪目,这恰恰是我们最稀缺的死亡教育:不把 “永远健康” 当祝福,不把 “回避死亡” 当温柔,而是坦诚地告诉生命:终点就在那里,我们该学会与它同行。

文化基因里的避讳,沉默筑起的高墙

中国人对死亡的回避,刻在文化基因里。古人称死亡为百年之后或者是驾鹤西去 ,给亡者穿寿衣要避开缎子 因为谐音为 “断子”,连春节贴春联都要忌讳“死”“亡”等字。这种讳忌背后,是古人对圆满的执念 :我们总希望生命是一条不断延伸的直线,而非有终点的旅程。

儒家智慧“未知生,焉知死”,本意是强调立足当下、以生证死。但这份深刻的洞见,在代际传递中逐渐被简化、曲解,演变成了一种集体性的沉默与回避。长辈对懵懂的孩子说“去世的人去了很远很远的地方”,却不愿或不敢解释“很远的地方”意味着永别;清明时节,我们教导孩子“要记得祖先”,却鲜少深入探讨“记忆如何成为对抗虚无的力量,让逝者在生者心中延续‘存在’”。这种沉默,无形中让死亡在神秘的面纱后滋生出更深的恐惧与误解。

黄圣依妈妈的难得,正在于她撕破了这层薄雾。她承认 “70 岁以上体力差远了”,接受 “衰老和死亡是必然”,这种清醒不是冷漠,而是一种更深沉的温柔:她不想让女儿活在 “永远健康” 的幻觉里,而是教她接纳生命的真实模样。

死亡教育的真谛,拥抱生命的完整性

死亡教育要做的,就是温柔地驱散这片阴影。它的意义,不在于渲染悲情,而在于带我们拥抱生命的完整图景。

它让我们看见必然。就像四季轮回,春日勃发,夏日繁茂,秋日沉淀,冬日休憩,凋零是生命循环中自然而然的一环。承认人会衰老,身体会衰弱,生命有终点,这不是悲观,而是对自然规律的尊重。打破“长生不老”的虚妄幻想,反而让我们对眼前鲜活的生命、健康的身体,生发出更深的珍惜。

它帮助我们消融恐惧。当死亡不再是不可触碰的禁忌,当我们可以平静地谈论它、了解它(比如临终关怀的意义,生前预嘱的选择),那份源于未知的巨大恐惧便开始松动。了解,带来的是面对终点时的从容与尊严,是减少慌乱与无助的可能。

更重要的是,它点亮了当下。认识到生命的沙漏终会流尽,恰恰是点燃生命之火的那颗火星。它像一面最清晰的镜子,瞬间映照出我们内心最深的渴望:什么才是真正重要的?是汲汲营营的名利,还是与所爱之人共度的时光?是日复一日的拖延,还是追寻心中所爱的勇气?它催促我们:去表达爱吧,趁还能拥抱;去追逐梦想吧,趁还有力气;去和解吧,趁还有机会。死亡的存在,让“生”的每一刻都拥有了沉甸甸的分量。

它教会我们与哀伤共处,学会告别。失去的痛楚是真实的,泪水是必要的。死亡教育告诉我们,哀伤不是软弱,而是爱的延续。它引导我们寻找健康的途径去纪念、去倾诉、去连接(无论是通过回忆、仪式,还是传承逝者的精神),同时也学会如何在心中为逝者留一个温暖的位置,然后带着这份爱,继续走向自己的生活长河。

这堂课,需要浸润在生活的点滴里

在家庭这个最温暖的课堂,它可能始于一次坦诚的对话。当孩子捧起一片枯叶,或是面对离去的宠物满眼困惑时,不再用“去了远方”搪塞。可以像讲述自然规律一样,用他们能理解的语言,温和地解释生命的循环。

当那个直击灵魂的问题响起——“妈妈/爸爸,你会死吗?”,不必惊慌,一个平静的“是的,每个人最终都会”,加上一个紧紧的拥抱和那句“所以,我们要把在一起的每一天都过得好好的,好好爱你”,胜过千言万语的回避。

这份温柔的诚实,为孩子种下的是对生命有限性的认知,更是对此刻拥有的无限珍视。

如同《玫瑰的故事》看到女儿被傅家明突然晕倒吓得不知所措,黄亦玫温柔地安慰她:“每个人都会死,妈妈也会死,傅家明也会死,但那是很久很久以后的事了。所以我们要好好地活着,和喜欢的人在一起做很多喜欢的事,这样就不怕了。”

偶尔,影视作品会悄悄补上这一课。《寻梦环游记》里 “真正的死亡是被彻底遗忘” 的说法,与清明祭祖时 “记得先人就是最好的怀念”形成奇妙呼应;《阿甘正传》里那句 “生活像盒巧克力”,藏着对生命体验的珍视。它们没把死亡讲得多么深奥,只是用故事告诉我们:重要的不是活多久,而是活得是否认真。

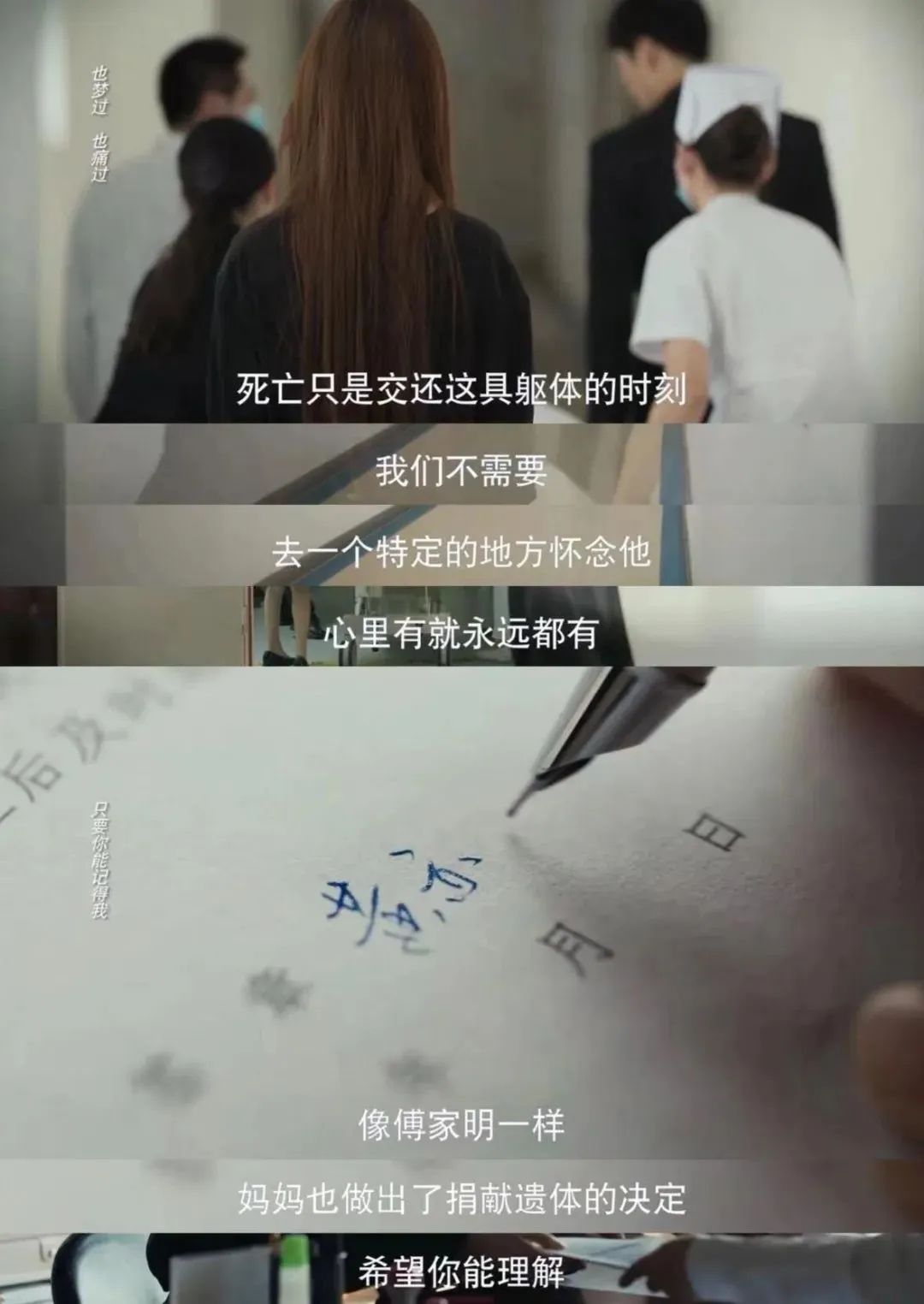

社会,也需要更开阔的胸怀。当文艺作品勇敢触碰死亡议题,当媒体能理性探讨安宁疗护、遗嘱规划,当年轻人开始平静地安排“身后事”,谈论器官捐献、遗嘱意向、墓志铭,这些都悄然改变着土壤。谈及“身后事”不是为了诅咒,恰恰是出于对至深之爱的责任,确保他们能被妥善安放;讨论死亡也并非不祥,而是为了让每一个醒来的“今天”,都被我们更清醒、更郑重地点亮。

生命的意义,在于我们如何爱过、创造过、影响过

古老的东方智慧里,道家讲“生死齐一”,早已道破天机。生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美,本就是自然大化中和谐流转的两面。所谓“死而不亡者寿”,指向的从来不是肉体的不朽,而是精神的延续——是爱的影响,是善行的涟漪,是创造的价值,是在他人记忆中留下的那道温暖的光痕。这与现代死亡教育的精髓遥相呼应:生命的意义,不在于呼吸的长度,而在于我们活出的深度、广度和温度,在于我们如何爱过、创造过、影响过。

当我们学会坦然接纳那个必然的终点,笼罩其上的恐惧薄雾便渐渐散去。取而代之的,是对当下的无比专注与热爱。我们会更勇敢地伸出手去爱,因为知道离别是生命的常态;会更热忱地投入所爱之事,因为明白时光并非取之不尽;也会更郑重地思考生命的传递,无论是精神的传承,还是如器官捐献般具体的馈赠,都让 “生” 的意义在更广阔的维度上流转。

死亡教育,归根结底,是关于“生”的最高教育。认识死,是为了更好地活——活出无畏,活出深情,活出那份在知晓归途后,依然选择纵情绽放的生命力。这堂关于终点的课,或许正是我们学会真正热爱生命的开始。

(编辑:陈祥诚;资料来源:华山医院OPO)

京公网安备 11010102001153号

京公网安备 11010102001153号