我要捐献自己的遗体,为社会做出有价值、有意义的贡献,也算是我为医学贡献了自己的一份力。

这是江苏省仪征市的汪立老人温暖的愿望。8月25日,78岁的汪立女士没能抵抗住病痛的折磨,永远地走了。她选择捐献遗体,为国家医学发展做出最后的奉献。

仪征市红十字会、仪征市人民医院、扬州大学医学院的工作人员与家属等,在告别仪式现场共同默哀、鞠躬,向老人致以敬意。

身为仪征人民医院医生的汪立女儿张玲说:“在我母亲7、8岁的时候,外婆就因病去世了。那一刻,她心灵遭受了沉重的打击。也就是从那时起,她立志学医,想拯救很多像她母亲那样的病人。但是由于种种原因,她没能实现自己的梦想。”

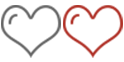

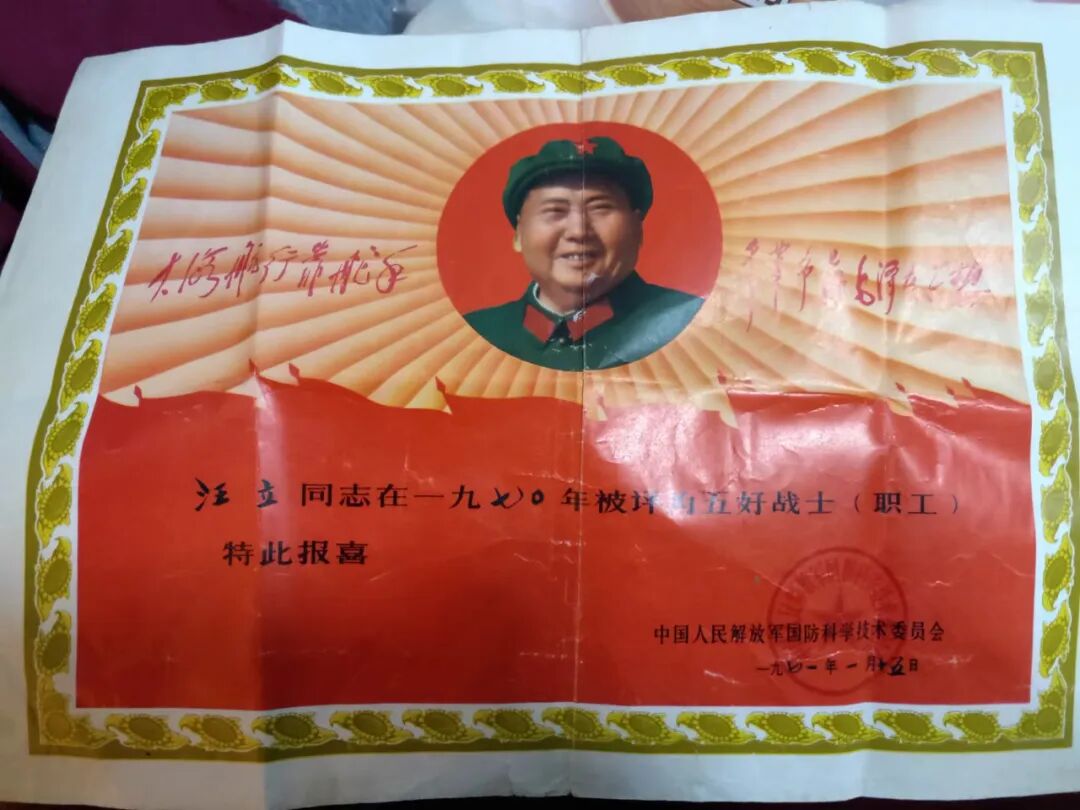

汪立女士1948年生于哈尔滨市,幼年随父奔赴西北,参与我国原子弹试验基地(404厂)建设。学生时代亲历原子弹试验成功,见证国家科技发展历程。她学习成绩优异,擅长手风琴、二胡演奏,熟练掌握俄语。早年因母亲病逝立志从医,虽因历史原因未能如愿,但在国防科技工业领域持续深耕,开展技术攻关,曾被国防科工委等多个部门表彰奖励。

1973年,汪立出现反复低烧,几经辗转求医,确诊为红斑狼疮,长时间的就医经历,她与医生、护士产生了深厚的情谊。张玲说,“治疗时间比较长,跟415医院的医生护士都处出感情来了。出院的时候医生护士都舍不得她,还到火车站去送她。”

2018年,汪立感觉自己的病情逐渐严重,便萌发了捐献遗体的想法。“我们都是在党的教育下长大的,也很受党的关怀。我们也老了,也会生病。所以我们夫妻私下互相沟通了,决定把身体捐献给国家。”汪立的丈夫张正岐告诉记者。

因为工作、身体原因,汪立未能实现自己的学医梦想,但她积极乐观的心态和长期的就医经历,影响着女儿张玲。在填报志愿时,张玲毫不犹豫地选择了医学专业。在家人的支持和鼓励下,她刻苦学习,努力钻研,如今已成为市人民医院呼吸与危重症医学科主任。张玲感慨地说:“母亲对我的工作生活也产生了非常大的影响和触动,我也体会到作为一个慢性病病人是多么的不容易。所以在我的行医过程中,想方设法地为患者提供便利,也想方设法为患者解决问题。我觉得就是互相信任、互相扶持的医患关系,才能得出一个更好的结果。”

张玲表示,母亲没有选择传统葬礼,但以特别的方式让生命价值延续。自己将以母亲为榜样,努力回报社会。

生命的价值,不在于长度,而在于绽放的光芒与热度。遗体捐献冲破“入土为安”的传统观念束缚,凝聚了“崇尚科学、乐于奉献”的崇高使命感,彰显了博爱情怀,令人感动。在这里,让我们向汪立女士及每一位遗体捐献者致敬!

(编辑:陈祥诚;资料来源:儀徵百姓生活 扬州电视台关注 博爱仪征合)

京公网安备 11010102001153号

京公网安备 11010102001153号